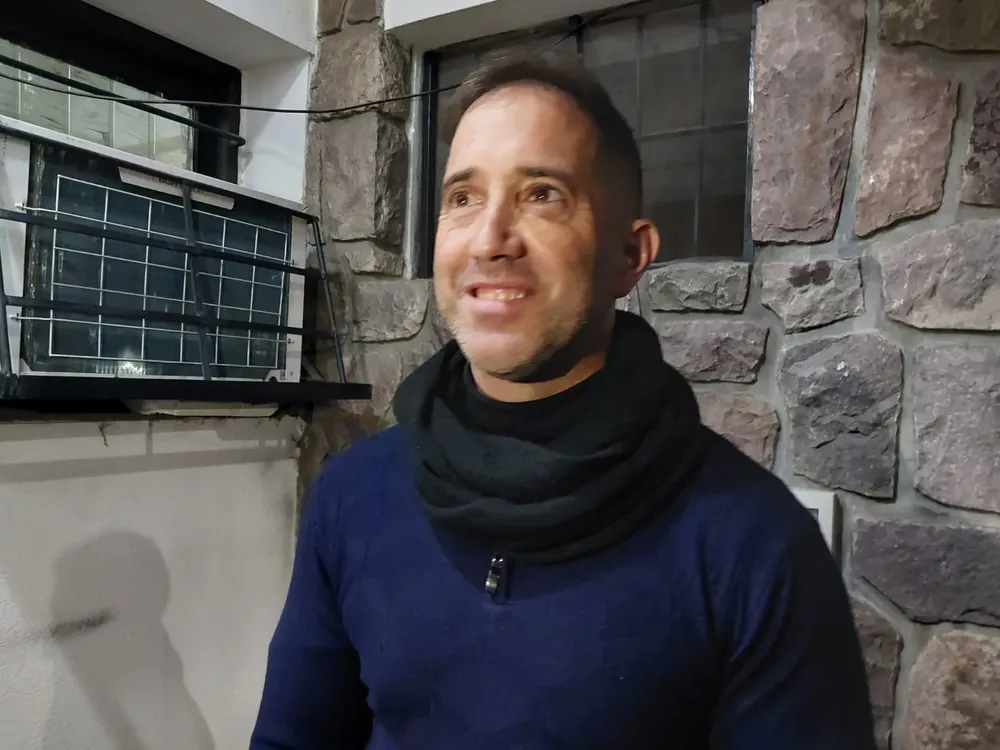

Alianza LLA: "EL MPJ APORTARÁ TRADICIÓN, PRESTIGIO Y ORGANIZACIÓN" AFIRMÓ CRISTINA GUZMAN

“LLA con esta alianza es sumar experiencia a sus filas y ganar territorialidad”; “En menos de dos años no se puede hacer magia, pero han sucedido cosas muy importantes”; “El MPJ va por el ideal, va por un compromiso que tiene por Jujuy que no hemos dejado”; “Jujuy no puede vivir en el anacrónico presente”; “hace 30 años que no soy diputada, por lo tanto no soy casta”.